Projekt 2024-33210

Roco 33210 - Reihe 1099

Stichworte: Bau einer improvisierten Teststrecke, Reinigung, Wartung, Gestängekorrektur

Erwerb

Dieses kleine Schmuckstück im Schmalspur-Massstab H0e wurde aus einer Bastlerkiste eines Nachlasses gerettet und war instandsetzungsbedürftig, zur Entsorgung jedoch trotz des eher mässigen Zustandes viel zu schade. Ziel war es daher, die Lok im Zuge eines kleinen H0e-Nebenprojekts wieder in guten Zustand zu überführen.

Doch um welche Lokomotive handelt es sich eigentlich?

Die Betriebsnummer-Plaketten dieses Modells gab es wohl als Zurüstteile, welche nie in die dafür vorgesehenen Öffnungen gesteckt wurden. Ein Abgleich der originalen Artikel-Nummer war daher schwierig, konnte aber aufgrund der anderen optischen Merkmale ganz gut aufgrund von Internet-Fotos erfolgen: Es handelt sich wohl um Roco-Artikel-Nr. 33210 - ein relativ frühes Modell der Schmalspur-Lokomotive der österreischischen Mariazellerbahn mit dem "klassischen" ÖBB-Logo.

Die Lok wurde zum Modell des Jahres 1986 gekürt, tauchte aber erst im Katalog 1987/88 als Neuheit auf [1].

Nun müssen wir also erst mal im Detail begutachten, in welchem Zustand sich die Lok befindet.

Diagnose

Die Lok ist wohl mindestens einmal heruntergefallen, darauf deuten mehrere Merkmale hin: In einer der Ecken ist nämlich der Schienenräumer abgebrochen und das Gestänge etwas verbogen. Ausserdem ist der Pantograph verdreht, und es gibt ein paar optische Mängel: Die kleinen Plastik-Lautsprecher beispielsweise, welche sich üblicherweise seitlich auf dem Dach befinden, scheinen teils abgebrochen zu sein.

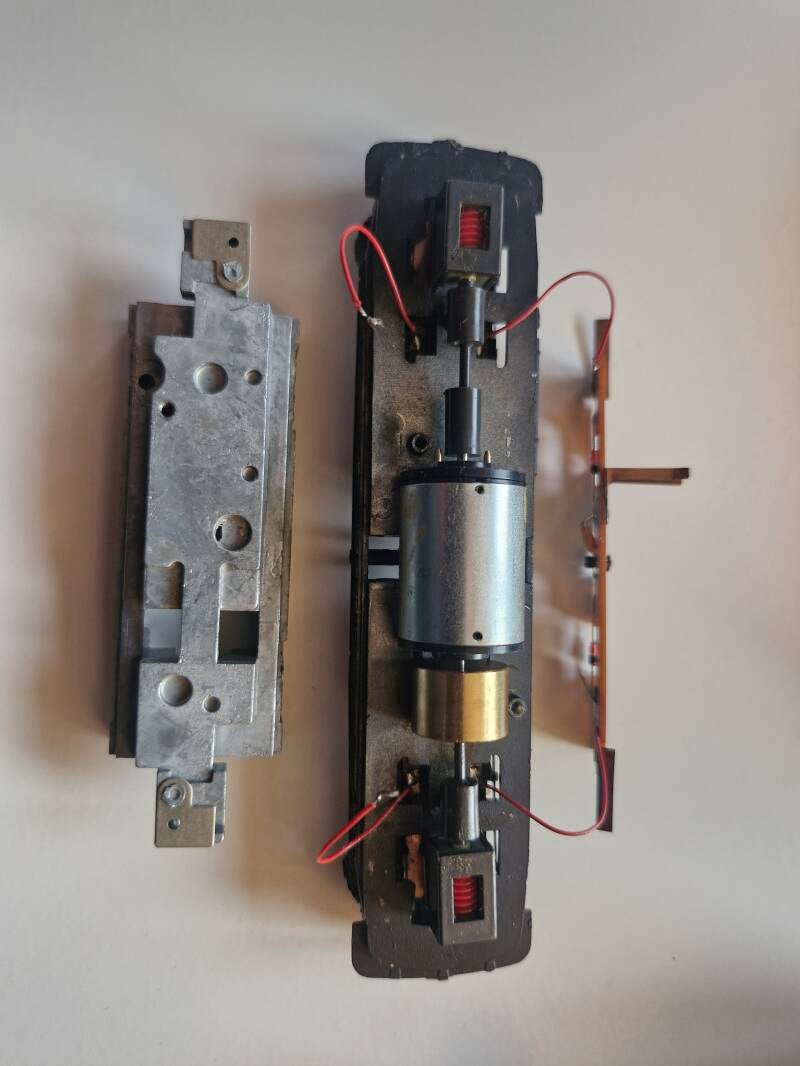

Da das Gehäuse sehr locker sitzt wird es erstmal abgemacht und das Innenleben inspiziert. Hier sieht alles relativ gut aus - allerdings ist im Schneckengetriebe auf beiden Seiten kein Schmierstoff zu erkennen. Das deutet darauf hin, dass wir das Getriebe wohl reinigen und neu schmieren werden müssen.

Bevor wir uns an die Instandsetzung machen sollten wir auch noch wissen, ob die Lok überhaupt noch läuft und den technischen Zustand bewerten. Das ist gar nicht so einfach wenn man über keine H0e-Gleise verfügt - für eine kurze Testfahrt werden wir also etwas improvisieren müssen.

Bau einer improvisierten Teststrecke

Wie testet man eine H0e-Lok wenn man keine passenden Schienen hat? Man kann zum Beispiel Stromabnehmer oder auch die Räder direkt mit einem Kabel von einem Labornetzteil oder einem kompatiblen Trafo ansteuern und schauen, ob sich etwas tut. Dadurch kann die Lok zwar nicht vor und zurück fahren - aber für eine kurzen Funktionstest kann das oft schon ausreichend sein.

In unserem Fall jedoch würden wir die Lok gerne auch fahren lassen. Der Grund ist, dass wir herausfinden müssen, inwieweit eventuell das verbogene Gestänge die Fahreigenschaften beeinflusst und ob die Lok gleichmässig fährt.. daher schauen wir zunächst einmal, welche Spurweite wir überhaupt brauchen: Bei H0e ist die Nenn-Spurweite 9mm, wie auch eine kurze Messung der Achsen bestätigt. In meiner Bastelkiste fanden sich zwei Schienen mit einer Spurweite von ungefähr 12mm, was wohl auf Schienen der Spurweite TT hindeutet - knapp, aber doch vorbei.

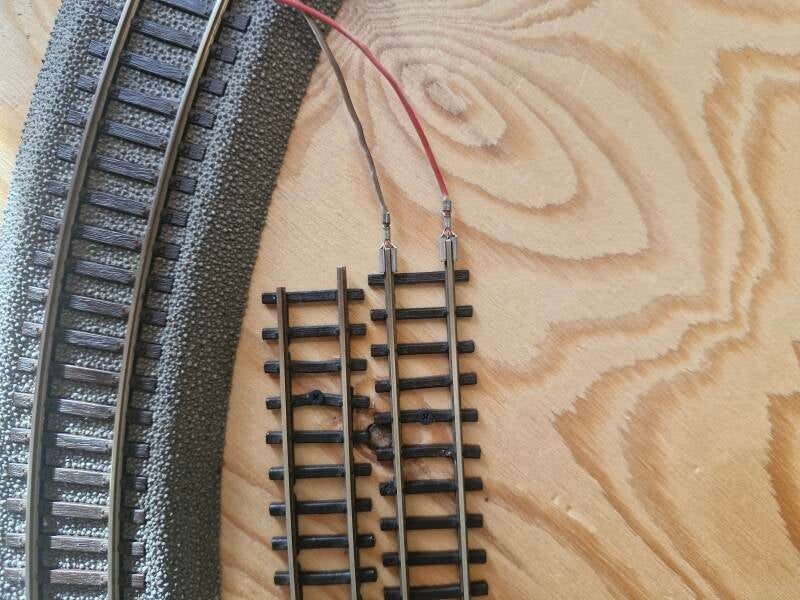

Man kann jedoch die beiden Schienen zueinander so fixieren, dass sie die Spurweite 9mm ergeben - und zwar wenn man die beiden TT-Schienen direkt nebeneinander legt und den Abstand der zueinander gerichteten Schienenstränge über die ganze länge konstant hält. Somit bekommt man mit 2 Schienen quasi eine kurze H0e-Teststrecke zusammengezimmert.

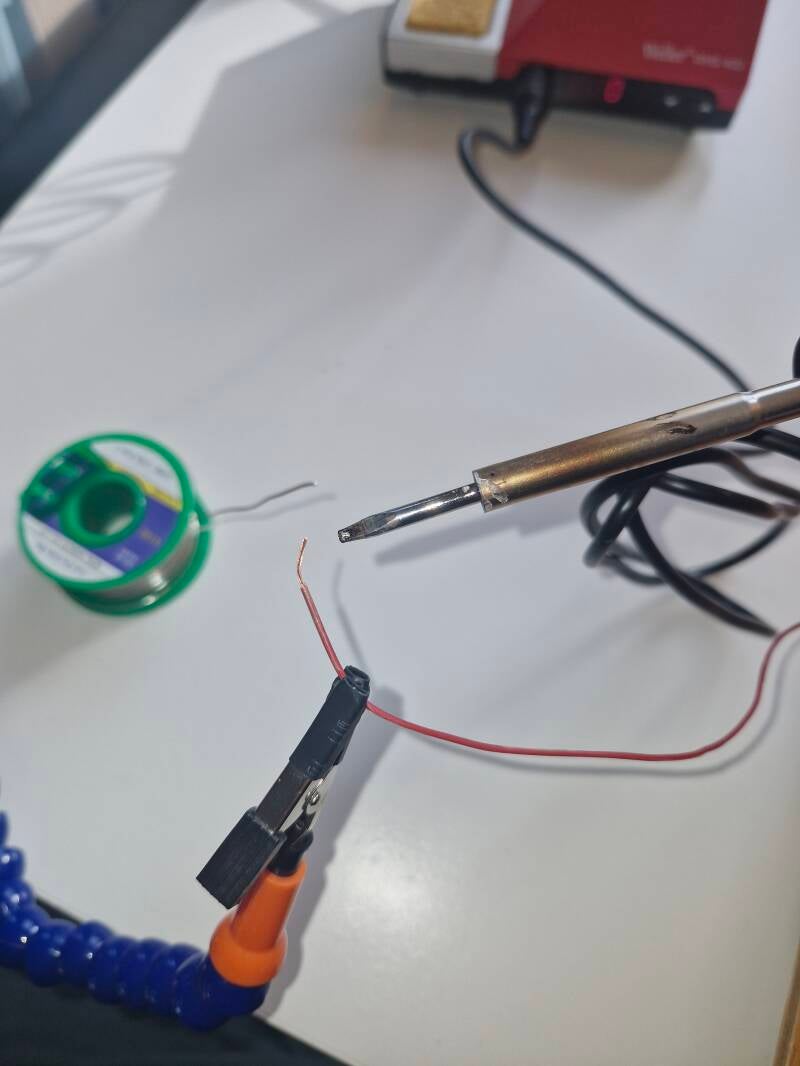

Mit einem weiteren Griff in die Bastelkiste kam auch ein altes Anschlusskabel zum Vorschein welches man mit den Schuhen auf die Schienenstränge schieben konnte, lediglich die Enden mussten abgekappt und neu verlötet werden.

Dadurch war auch die Stromzufuhr gelöst: Für Roco H0e-Systeme kann man ja auch problemlos einen Standard-Analog-H0-Trafo verwenden. Kleiner, angenehmer Nebeneffekt: Mit selbigem Anschlusskabel kann man durch kurzes Umstecken eines der Kabel auch eine TT-Strecke improvisieren, was vielleicht in Zukunft noch von Vorteil sein kann.

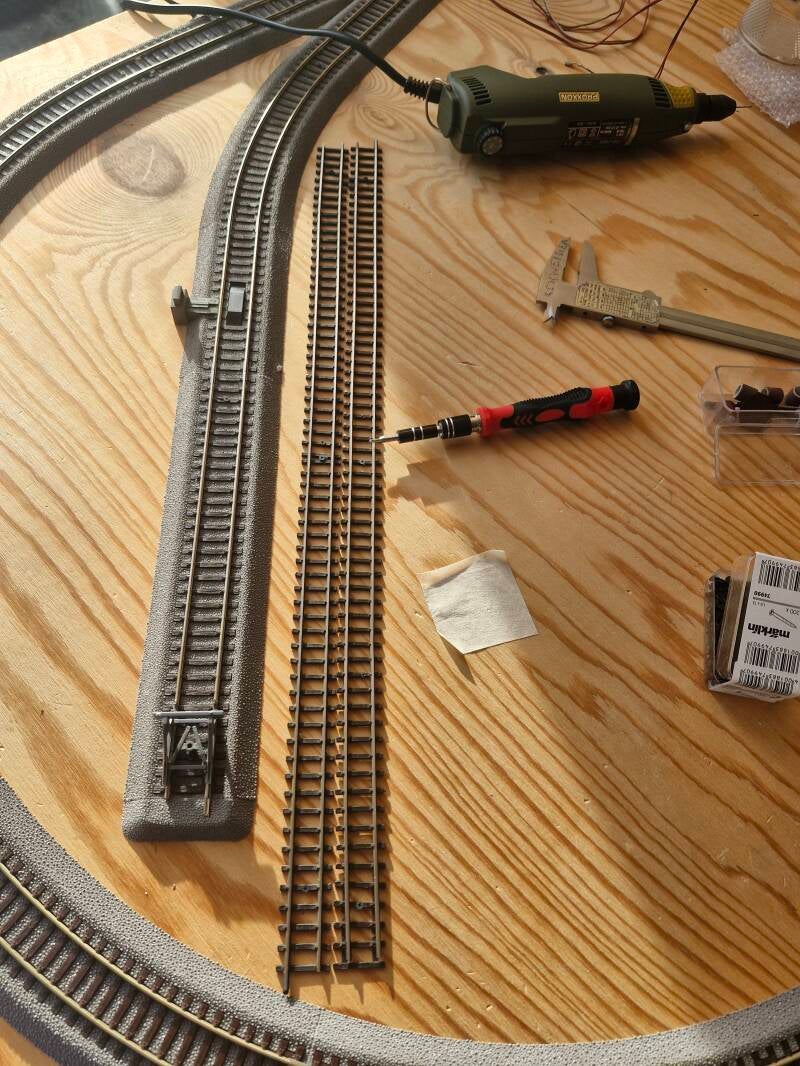

Jetzt wurde zunächst eine der TT-Schienen neben dem H0-Testoval auf der Bastelfläche fix installiert - und zwar möglichst schnurgerade: Mit einem Bohrschleifer und ein paar Schienenschrauben ist die Arbeit sogleich erledigt.

Dann wird die andere Schiene direkt daneben fixiert - und zwar über die gesamte Länge mit 9mm Abstand zwischen den benachbarten Schienensträngen. Eine Schiebelehre und etwas Geduld sind hier gefragt - nach dem Ausrichten wird die zweite Schiene dann nach und nach ebenfalls fixiert.. und fertig ist die improvisierte H0e-Teststrecke!

Nun können wir die Bastlerlok sogleich zu einer ersten Testfahrt einladen - und diese war leider nicht erfolgreich [2]: Man hört zwar den Strom durch das System fliessen, die Lok bewegt sich jedoch leider nicht vor-oder rückwärts. Das deutet auf mehrere Probleme hin - die Stromzufuhr ist irgendwo unterbrochen, und die Fahrt durch das Getriebe, das Gestänge (oder beides) blockiert.

Auch positive Nachrichten gab es jedoch: Die Lämpchen funktionierten noch, was zumindest auf eine funktionierende Platine hinweist.

Reinigung und Instandsetzung

Das Gehäuse und die Pantographenteile waren etwas verstaubt, ein paar Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen waren zu sehen - Ein Pinsel und schonende Seifenlauge brauchten sogleich Abhilfe.

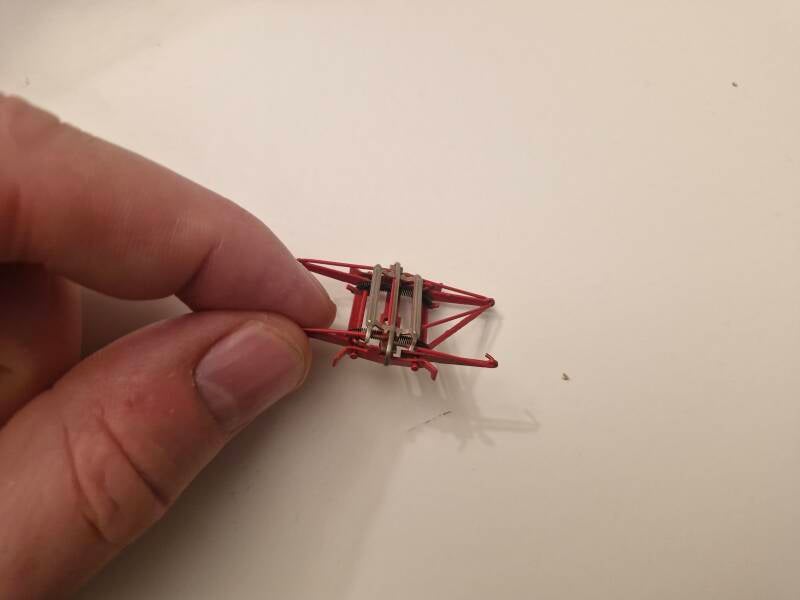

Als nächstes mussten wir den Pantrographen im wahrsten Sinne des Wortes wieder hinbiegen. Das geht am besten mit den Fingern und nach Gefühl: Jedes mechanische oder harte Werkzeug, das eventuell verwendet wird, könnte zur Folge haben, dass die fragilen Pantographen brechen oder sich zumindest der rote Lack weiter abschabt.

Nach einigem vorsichtigen Herumprobieren hatten wir den Pantographen schliesslich soweit, dass er sich wieder relativ leicht öffnen und schliessen liess und wieder einigermassen symmetrisch aussah.

Auch die Delle im Gestänge musste man wieder einigermassen gerade bekommen - ansonsten bestand die Gefahr, dass das Gestänge blockiert. Auch dieses Zurechtbiegen macht man am besten mit den Fingern - jedoch bietet sich dieser Schritt erst während der Getriebe- und Achsenwartung an wenn man die Gestängeteile sowieso von den Rädern entfernen muss.

Ein paar hervorstechende Macken und Schrammen auf dem schwarzen Unterbau lassen sich wie gewohnt ganz gut mit einem Marker-Stift kaschieren. Später kann man sich einmal dazu entscheiden, den Unterbau mit Modellbaufarben oder Airbrush weiter auf Vordermann zu bringen.

Damit war die äussere Instandsetzung abgeschlossen: Für die nächsten Schritte müssen wir die Lok nun in ihre weiteren Einzelteile zerlegen.

Wartung und Instandhaltung

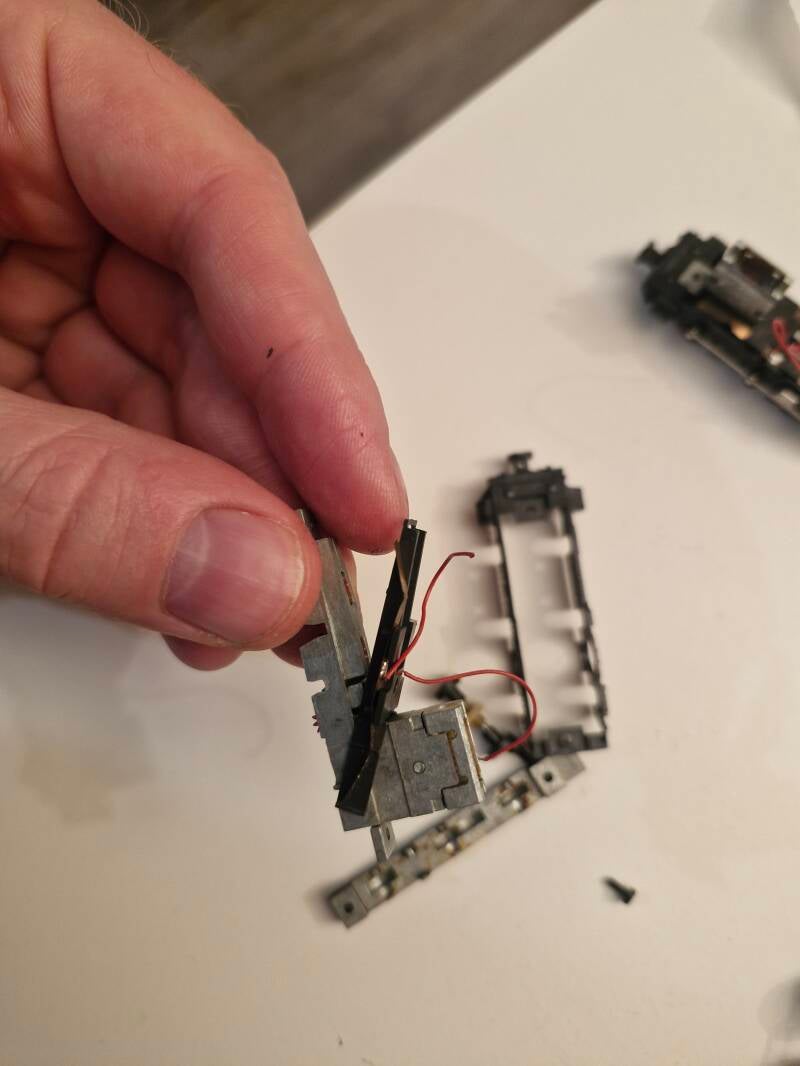

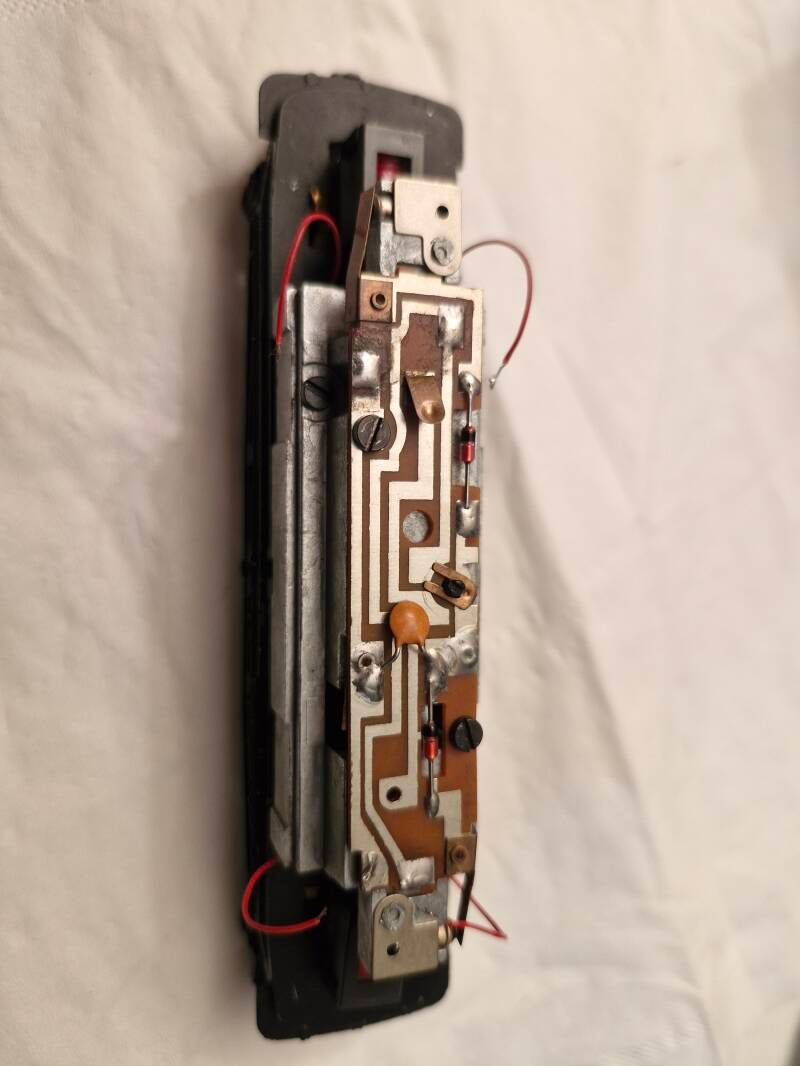

Als erstes muss die Platine ab, um den Motor freizulegen. DIese ist mit 2 Schrauben unterschiedlicher Länge festgeschraubt - ausserdem müssen die 4 stromführenden Kabel abgelötet werden. Hier zeigt sich nun eine sonderbare Verbiegung einer der Stromfedern von der Platine zum Motor: Diese scheint nicht original zu sein, was die Folge einer Kollision mit dem Motor oder ein Reparaturversuch sein könnte.

Normalerweise haben diese Federn jedoch die besten Stromführeigenschaften wenn sie gerade sind und als ganzes etwas im Winkel nach aussen abstehen, um einen festen Kontakt mit den Stromabnahme-Pins des Motors sicherzustellen. Der Federkontakt wird daher sogleich wieder etwas mehr in die richtige Richtung zurückgebogen.

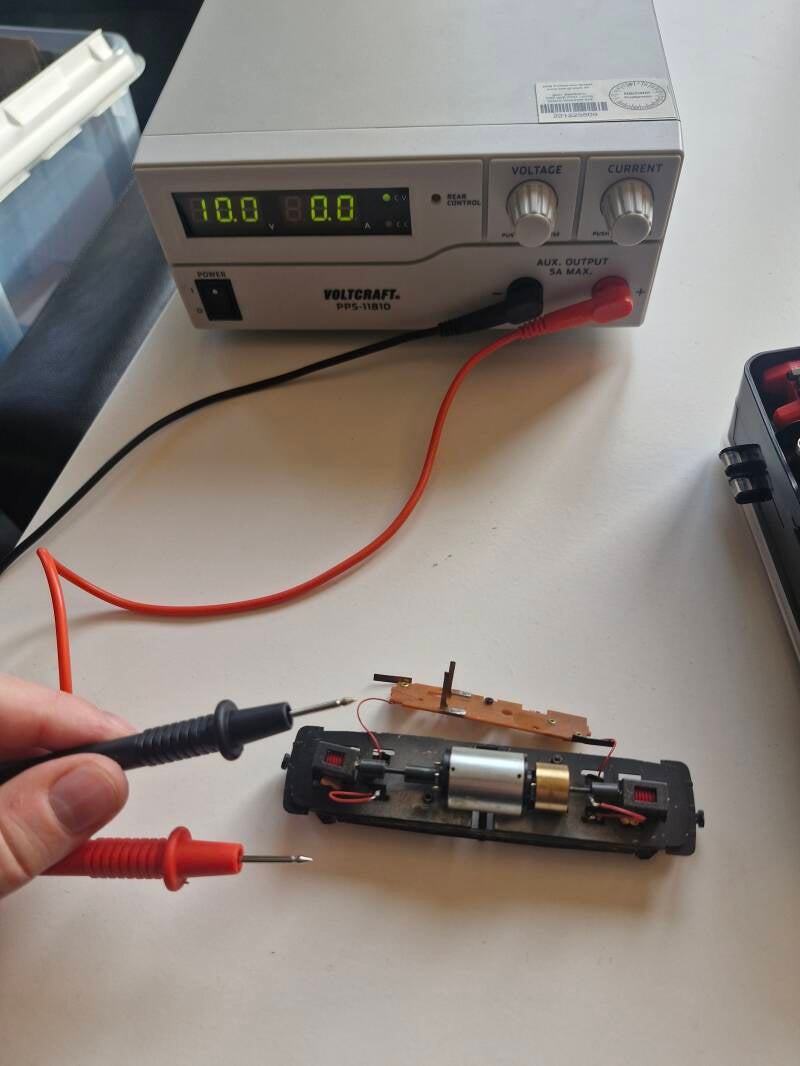

Nun kann man das Ballastgewicht entfernen und den Motor freilegen. Eine erste Funktionsprüfung des Motors mit noch angehängtem Getriebe zeigt, dass er zwar zu laufen scheint, sich aber sehr schwertut und immer wieder nach einem Bruchteil einer Umdrehung stehenbleibt. Das deutet auf Verharzung oder Gestängeschwierigkeiten hin [3].

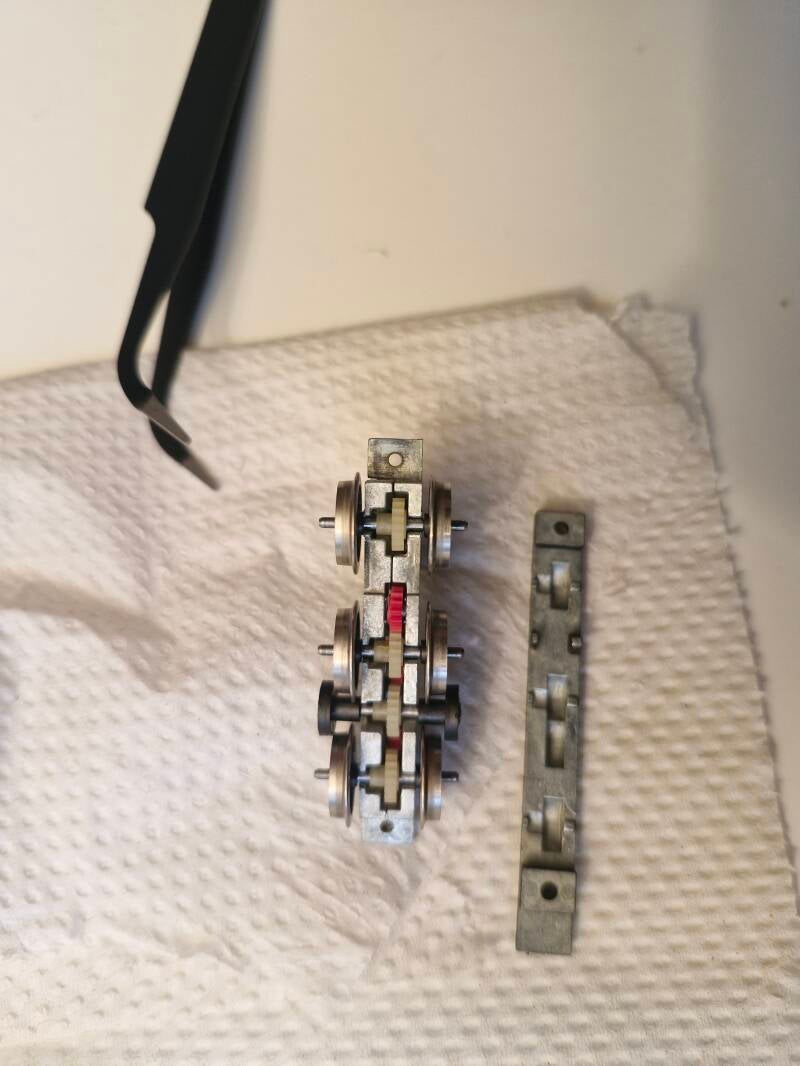

Um den Motor vom Getriebe abzukoppeln müssen die Plastik-Getriebedeckel der beiden Getriebe vorsichtig abgenommen werden - daraufhin kann man die Kardanwelle mitsamt der Schnecke ausfädeln und für die Säuberung gegebenenfalls weiter zerlegen.

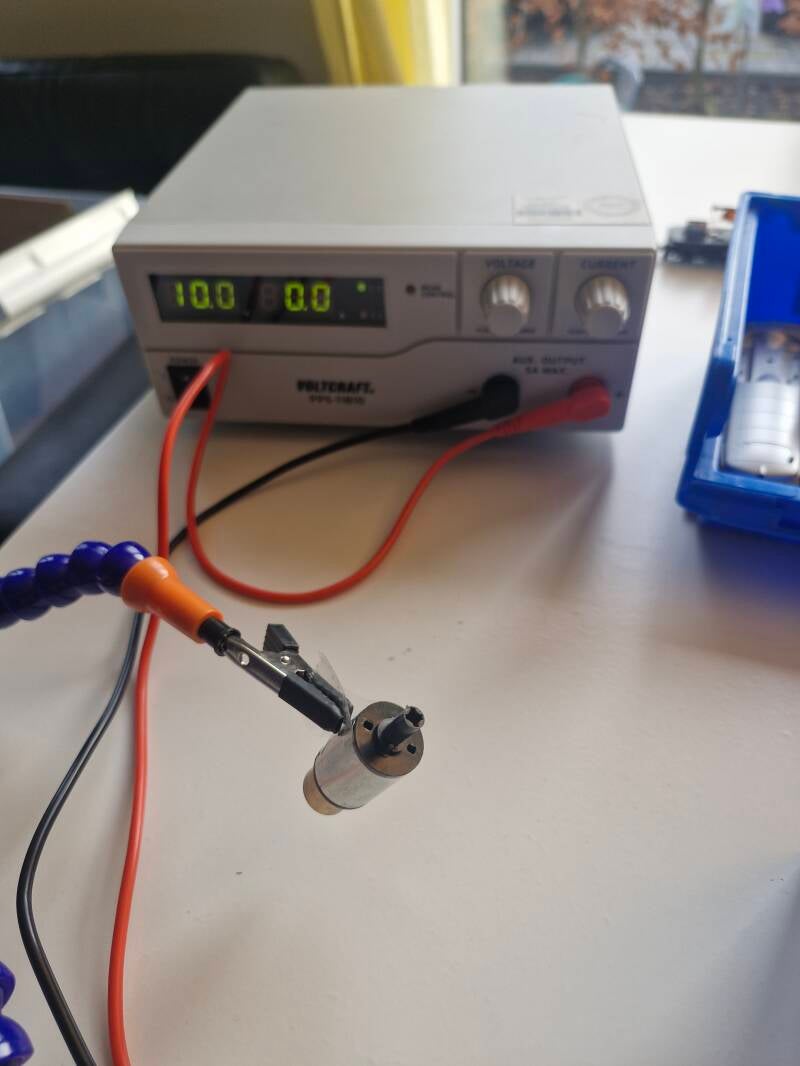

Nun kann man den Motor ausbauen. Hier bietet sich nun natürlich an, den Motor alleine zu testen - und wie eine kurze Stromzufuhr mit dem Labornetzteil beweist läuft er ohne Probleme [4] - also gute Nachrichten!

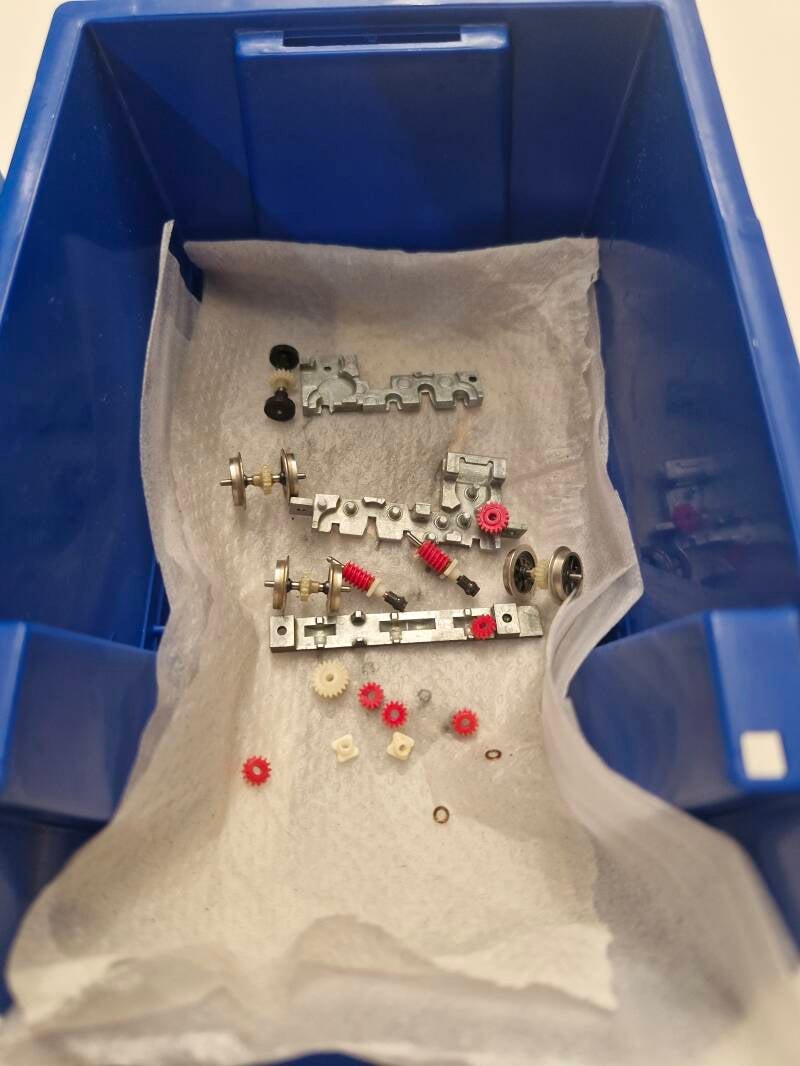

Nun werden die Getriebe zerlegt und alle Teile mit Waschbenzin vorgereinigt. Hier muss man höllisch aufpassen, um in weiterer Folge keine Kleinteile wie Zahnräder oder Beilagscheiben zu verlieren: Von der Grösse her kann man die Einzelteile nämlich eher Maßstab N als Maßstab H0 zuordnen.

Die Getriebe können geöffnet werden indem man die Plastk-Ummantelung winkelig anhebt und herunterzieht - was ohne Anleitung nicht sehr intuitiv ist.

Hier zeigt sich schon ein wahrscheinlicher Grund warum die Getriebe blockierten: Die winzigen Plastikzahnräder sind verharzt, und das Fett befindet sich überall - aber nicht dort, wo es eigentlich sein sollte: Nämlich auf den Zahnflanken.

Nach einer ersten Vorreinigung mit Wattestäbchen, Zahnbürsten und Zahnstochern kommen die Getriebeteile in ein Bad mit SR24 Modellbauöl um auch in schwer zugänglichen Ecken und Rillen die alten Verschmutzungen so gut wie möglich zu lösen.

Währenddessen können nun die Gestängeteile wieder zurechtgebogen werden. Die Gestänge können einfach horizontal von den Achsrädern abgezogen werden wo sie mit Plastikkappen befestigt sind. Die Kappen selbst sind mit dem Gestänge vernietet.

Nun gehen die Meinungen auseinander, wie das Zurechtbiegen am besten zu bewerkstelligen ist: Hier wurde das eine verbogene Gestänge so gut wie möglich wieder manuell mit den Fingern zurechtgebogen, um unnötige Lackbeschädigungen oder das Risiko von Brüchen zu vermeiden. Alternativ kann man auch Werkzeuge verwenden, um das Gestänge weiter zu begradigen - aber eben mit etwas Restrisiko von Beschädigungen.

Dann werden die Stromabnahme-Federn noch kurz mit einem Glasfaserstift abgeschliffen, um die Stromübertragung zu den Oberkanten der Räder wieder etwas zu verbessern.

Bei der Nachreinigung der Zahnräder kann es manchmal passieren, dass noch weisse Rückstände von Waschbenzin oder Öl darauf zu finden sind. Nach dem Lufttrocknen kann man diese jedoch relativ einfach zB mit einem Borstenpinsel entfernen dass sie nicht als neuer Schmutz wieder im Getriebe enden. Bei den winzigen Zahnrädern kann man zu diesem Zweck auch einen Zahnstocher zweckentfremden, um problemlos Zugang zu den Flanken zu erhalten.

Beim Zusammenbau der Getriebekapseln sind nun wieder einige wichtige Schritte zu beachten: Zunächst werden alle Achslager der Zahnräder und der Radachsen mit einem winzigen Tropfen Öl geschmiert.. auf die Zahnflanken kommt jeweils ein kleiner Tropfen von ROCO-Spezialöl. Dann wird das Getriebe wieder Schritt für Schritt zusammengesetzt: Es bietet sich an, aufgrund von etwaigen Unklarheiten zuvor schon Kontrollbilder angefertigt zu haben.

Bei der Wieder-Installation der Getriebekapseln auf dem Unterbau ist darauf zu achten, dass man die Schneckenwellen und Kardanwellen zum Motor nicht zu früh wieder einbaut - direkt darunter befinden sich nämlich die Befestigungsschrauben der Getriebe zum Unterbau.

Ein wichtiges Detail ist auch die richtige Wieder-Installation der Kurbelstangen auf den Achsrädern: Diese müssen nämlich vorbildgerecht gegenläufig sein - sowohl von einer Seite des Drehgestells auf die andere, als auch von einem Drehgestell relativ zum anderen Drehgestell. Anders gesagt: Wenn eine Kurbelstange "unten" ist, müssen die benachbarten (und gegenüberliegenden) Stangen "oben" sein.

Mit etwas Geschick bekommt man das jedoch relativ präzise wieder hin - am besten verwendet man dazu als Referenz die Mitte des Schwungrades.

Schlussendlich kommt noch etwas Getriebe-Spezialfett auf die Schneckenwellen (die im Foto gezeigte Menge ist fast etwas zuviel des guten..) - danach wird die Platine wieder angelötet und verschraubt, und die Lämpchen werden wieder eingesetzt. Vor der Installation der Platine muss man natürlich darauf achten, dass die Stromfedern der Platine wieder ordnungsgemäss an den Stromübertragungsbolzen (Pins) des Motors anliegen.

Nun ist es also Zeit für eine erste Testfahrt auf unserer improvisierten Teststrecke: Würde alles so laufen wie erhofft? Und die Antwort ist: Ja! Alles lief nun wieder einwandfrei vor und zurück.. und sogar die Lämpchen haben alles überlebt und leuchten, je nach Richtungwechsel, korrekt [5].

Als finaler Schritt wird nun wieder der Pantograph mit den Isolatoren auf dem Gehäuse befestigt - davor bekamen die Gelenke und blanken Teile noch etwas Waffenöl ab, um in Zukunft besser vor Korrosion geschützt zu sein. Dann wurde das Gehäuse auf den Unterbau aufgesetzt.

Zeit nun also für die finale Testfahrt - und auch diese war erfolgreich [6]: Alles rotierte und leuchtete wie vorgesehen.. unser kleines Schmuckstück aus der Bastlerkiste war nun wieder instandgesetzt - und ganz nebenbei haben wir nun auch eine kleine H0e- und TT-Teststrecke für zukünftige Testfahrten verfügbar. Das Projekt hat sich also in jedem Fall gelohnt!

~HS~

Referenzen

[1] Roco-Gesamtkatalog 1987/88 - Seite 173, oben (Scan vom Papierkatalog)

[2] Testfahrt Reihe 1099 vor der Instandsetzung - https://www.dropbox.com/scl/fi/il1pyx30trowjmecv8j6s/Reihe-1099-vor-Wartung.mp4?rlkey=w5ad4jl374ctnfdiadefpyvkr&st=r5zvv05x&dl=0

[3] Motortest Reihe 1099 mit angehängtem Getriebe - https://www.dropbox.com/scl/fi/b8u5no9k2iacth21oyqsi/20241124_125718.mp4?rlkey=48uj68filciishbgeu81dq6pd&st=kopdkbik&dl=0

[4] Motortest Reihe 1099 ohne angehängtem Getriebe - https://www.dropbox.com/scl/fi/p621nxy07mhyw7urncz1g/Motortest-Reihen-1099-ohne-angeh-ngtem-Getriebe.mp4?rlkey=igzuj216o9gv8q5g37n6q5xqb&st=qy73ktal&dl=0

[5] Testfahrt Reihe 1099 nach technischer Instandsetzung - https://www.dropbox.com/scl/fi/j0ryk4bskwhwbq5u8af66/20241203_213017.mp4?rlkey=glnrm5z4jp84mfhcnnjalflkc&st=cs3bys3z&dl=0

[6] Reihe 1099 - Finale Testfahrt - https://www.dropbox.com/scl/fi/praj0dabhed5m2jupcsaf/20241203_213202.mp4?rlkey=3c0o2j4claw4l5oxsrn98id4i&st=dwuwsvj9&dl=0

Erstelle deine eigene Website mit Webador